Das Wissenschaftliche Institut der PKV hat Prognoserechnungen für die soziale Pflegepflichtversicherung (SPV) vorgenommen. Das Ergebnis lässt Zweifel an der Bezahlbarkeit des heutigen Systems zu.

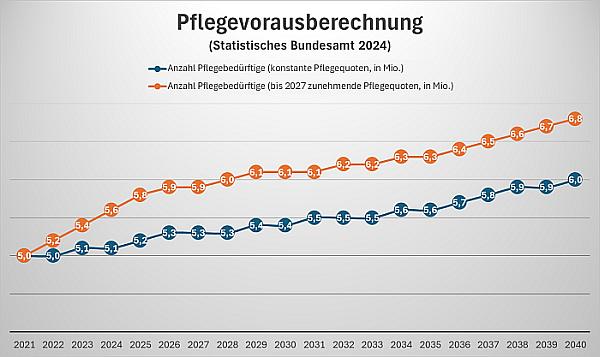

Ende 2021 galten fünf Millionen Menschen in Deutschland als pflegebedürftig, so das Statistische Bundesamt. Bis zum Jahr 2040 wird diese Zahl auf sechs bis 6,8 Millionen Menschen ansteigen, wobei die höhere Zahl auf der Annahme beruht, dass der seit 2017 erweiterte Begriff der Pflegebedürftigkeit auch zu einem deutlichen Anstieg der Betroffenen führt.

Insgesamt ist es aber vor allem die demografische Alterung des Landes, die zum Anstieg der Pflegebedürftigen beiträgt. Die geburtenstarken Jahrgänge wachsen gerade ins Rentenalter hinein, in dem das Pflegerisiko stark ansteigt. Die Lebenserwartung steigt ebenfalls, und mit ihr typische Begleiterscheinungen der Langlebigkeit wie beispielsweise Demenzerkrankungen.

Nach Kinderzahl differenzierte Beitragssätze

Mit einer „Kurzanalyse zur Zukunftsfähigkeit der Sozialen Pflegeversicherung“ will das Wissenschaftliche Institut der PKV (WIP) einen Diskussionsbeitrag leisten, wohl auch veranlasst durch Pläne des Bundesgesundheitsministeriums, bis zum Monatsende Vorschläge für eine Reform der Finanzierung der SPV vorzulegen. Diese sollen das Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz vom letzten Jahr ergänzen, mit dem kurzfristige Maßnahmen zur Sicherstellung der Finanzierung der SPV verbunden waren. Es enthielt aber auch eine Reihe kostensteigernder Leistungsverbesserungen.

Der derzeitige Beitragssatz liegt bei vier Prozent des beitragspflichtigen Einkommens für Kinderlose. Eltern hingegen zahlen grundsätzlich mit 3,4 Prozent weniger. Dieser Beitragssatz wird zudem ab dem zweiten bis zum fünften Kind weiter um jeweils 0,25 Prozentpunkte reduziert. Damit wurde im vergangenen Jahr einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts Rechnung getragen, wonach der Erziehungsaufwand von Eltern besser im Beitragssatz berücksichtigt werden muss.

Ausgangspunkt einer Prognoserechnung des WIP ist ein durchschnittlicher Beitragssatz des Jahres 2022 von 3,33 Prozent. Eine differenzierte Prognoserechnung nach den jeweiligen Kinderzahlen und damit Ausgangs-Beitragssätzen war nicht möglich. Das muss man berücksichtigen, denn die tatsächlichen Beitragssätze können sich je nach Entwicklung der Kinderzahlen in Deutschland abweichend entwickeln.

Fünf Szenarien, eines realistischer als das nächste

Das WIP hat fünf verschiedene Szenarien berechnet, wie sich der Beitragssatz vor dem Hintergrund der heute bereits bekannten Entwicklungen auf Beitrags- und auf Leistungsseite entwickeln könnte. Die beiden Basisszenarien A und B gehen von eher optimistischen Annahmen hinsichtlich der künftigen Beitragsentwicklung aus.

Sie unterscheiden sich lediglich dahingehend, dass das zweite Szenario Fehleinschätzungen des Gesetzgebers bei den Mehrausgaben für seine Pflegereformen berücksichtigt. Anhand der letzten Reform wird eindrucksvoll aufgezeigt, was das bedeutet. Statt wie im Gesetzentwurf beschrieben 2,75 Milliarden Euro kostete allein die Begrenzung des Eigenanteils in der SPV im Jahr 2022 bereits 3,6 Milliarden Euro.

Besser nicht aus der Vergangenheit lernen

In zwei verschiedenen „Kostendruckszenarien A und B“ wird eine raschere Kostenentwicklung als parallel eine Einkommens- und damit Beitragsentwicklung in der SPV unterstellt. In beiden Fällen wird unterstellt, dass die Kosten um zwei Prozentpunkte schneller steigen als die Einnahmen. Die beiden Szenarien A und B unterscheiden sich nur hinsichtlich des Zeitpunkts, ab dem sich dieser Kostenunterschied bemerkbar macht (ab 2029 oder schon ab 2022).

Schließlich wird in einem fünften Szenario unterstellt, dass „sich die Vergangenheit wiederholt“. Damit sind unter anderem die Leistungsausweitungen der Jahre 2015 und 2017 durch die sogenannten Pflegestärkungsgesetze gemeint. Projiziert wird mit einem durchschnittlichen Kostensteigerungssatz aus den Jahren 2002 bis 2022, als würden sich diese historischen Anstiege der Leistungsausgaben in die Zukunft fortsetzen.

Bis 2040 geht es auf zwischen 4,0 und 7,7 Prozent

Im Ergebnis führen alle Projektionen zu deutlichen Anstiegen des mit 3,33 Prozent angenommenen, Durchschnittsbeitragssatzes des Jahres 2022. Bis zum Jahr 2040 steigen danach die Beitragssätze auf 4,0 Prozent (Basisszenario A), 4,27 Prozent (Basisszenario B), 4,87 Prozent (Kostendruckszenario A) oder sogar 5,76 Prozent (Kostendruckszenario B). Die einfache Hochrechnung der Vergangenheit führt sogar zu erschreckenden 7,7 Prozent Beitragssatz oder mehr als einer Verdoppelung.

„Diese Zahlen zeigen: Ein „Weiter so“ wird es nicht geben können“, kommentiert Frank Wild, Leiter des WIP, die Ergebnisse. Zudem müsse man berücksichtigen, dass die sozialen Strukturen sich verändern. Immer weniger Kinder heißt auch für die Zukunft immer seltener häusliche Pflege. Sie professionelle Pflege, insbesondere stationär, kostet jedoch ein Mehrfaches.

Als Lösung schlägt Wild wenig überraschend vor: „Es braucht dagegen als zweite stützende Säule kapitalgedeckte Absicherungen, sowohl in der Vollversicherung (Private Pflegepflichtversicherung) als auch in der Zusatzversicherung.“

System-Kosmetik hilft nicht

Wahrscheinlich braucht es aber einen tiefgreifenderen Umbau des Systems. Denn ein Geburtsfehler der Pflegeversicherung war, dass Trittbrettfahren zu leicht gemacht wird.

Wer nicht ausreichend selbst vorsorgt, kann auf die Grundsicherung vertrauen und wird prinzipiell nicht schlechter gepflegt als die Normalverdiener, die sich mühsam während ihres Erwerbslebens ein kleines Vermögen aufgebaut und/oder ergänzende Pflegeversicherungen abgeschlossen haben. Wirklich besser versorgt sind eigentlich nur sehr wohlhabende Menschen, die sich in Luxusheimen an angesagten bayerischen Seen versorgen lassen – eine Lebensrealität nur für sehr wenige Menschen.

Eigene Vorsorge ist deshalb für die meisten Menschen unter rein finanzrationalen Gesichtspunkten nur als Erbenschutz sinnvoll, sofern sie überhaupt Kinder haben. Aber selbst hier hat der Gesetzgeber eingegriffen und zumindest eine Rückgriffsmöglichkeit auf das Vermögen der Kinder eines Pflegebedürftigen stark eingeschränkt. Geschützt wird nun allenfalls das weiterzugebende Erbe der Pflegebedürftigen selbst, zum Beispiel Wohneigentum.

So unerhört dies für viele Gerechtigkeitsverfechter in der Politik klingen dürfte: Es muss sich wieder „lohnen“ selbst vorzusorgen. Wer aus eigener Kraft vorsorgt, muss eine bessere Situation im Pflegefall vorfinden als derjenige, der das nicht tut. Das nennt man Subsidiarität.

In der Rente gibt es noch jedenfalls genau dieses Prinzip: Wer viel arbeitet und viel verdient, bekommt grundsätzlich mehr Rente – und umgekehrt. Bei Krankheit und Pflege scheint es aber unvorstellbar zu sein, dass die Leistung differenziert wird. Oder dass beispielsweise ein eigener Vorsorgeaufwand bei einer späteren Erbschaftssteuer berücksichtigt wird. Warum eigentlich?

Autor(en): Matthias Beenken